概要

支柱の材質にJIS G 3101 一般構造用圧延鋼材(SS400) または、JIS G 3466 一般構造用角型鋼管(STKR400)を使用した鋼製高欄(橋梁用ビーム型防護柵)です。

弊社の鋼製高欄は、「防護柵の設置基準・同解説」に準拠した構造であり、『一般社団法人全国高欄協会』 にて認定された静荷重試験機により、性能確認された製品です。

特長

10,000橋以上の橋梁に採用されています

昭和58年から鋼製高欄を製造し、ノウハウを蓄積しています

使用状況に合わせた豊富なラインナップを揃えています

地覆の「幅」「高さ」「横断勾配」など使用状況に対応した最適形状をご提案いたします

また、表面処理についても「コスト」「景観」「塩害対策」など、要望に応じたご提案が可能です

セットボルト(M18)にメーカー名を刻印しています

破損時のメーカー特定が容易です

毎年およそ100橋に補修部材を供給しており、旧型の部材供給にも対応いたします

表面処理

表面処理バリエーション

溶融亜鉛めっき(JIS H 8641)

溶融亜鉛アルミ合金めっき(JIS H 8643)

各種めっき+ポリエステル粉体塗装

各種めっき+特殊塗装

※要望がありましたらお気軽にご相談ください

高欄改修

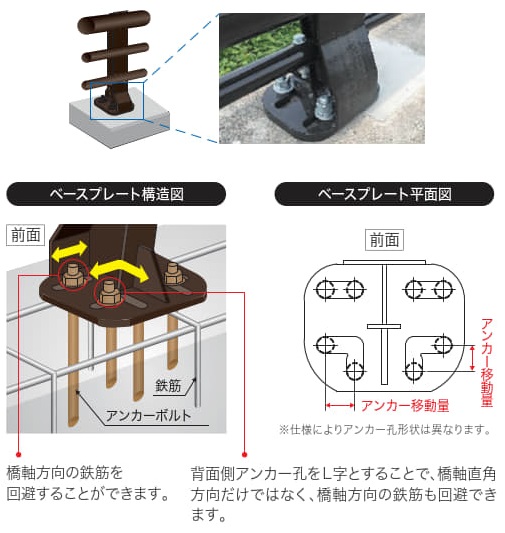

既設地覆用鉄筋回避タイプ

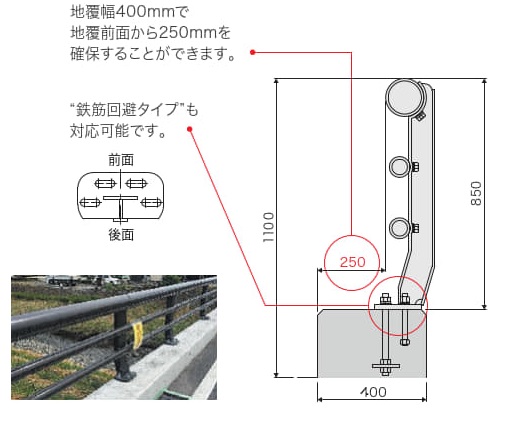

狭小地覆タイプ

地覆高さへの対応

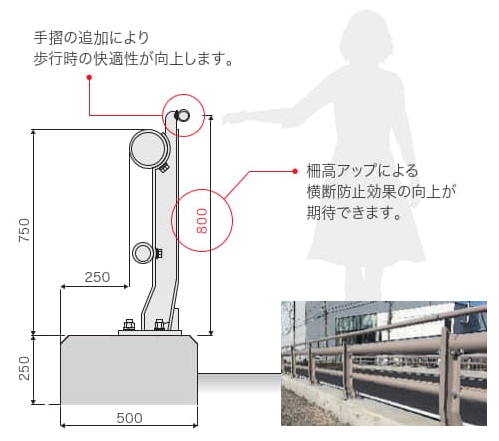

歩車道境界専用 手摺付きタイプ

特殊対応例

-

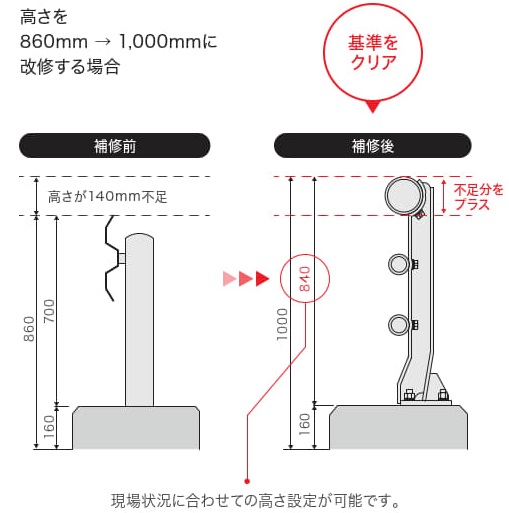

既設高欄へのかさ上げ高欄(SP種)

-

横断歩道橋向け高欄

-

擬宝珠付高欄

よくあるご質問(FAQ)

構造

高欄に含まれる防護柵の範囲は?

厳密には歩行者用のSP種を指しますが、橋梁に設置される欄干全般を「高欄」と表現することが「防護柵設置要綱・資料集」に記載されています。

そのため、「橋梁用車両防護柵」「高欄兼用車両防護柵」を含む包括的な単語として「高欄」は広く使用され、定着しています。

また高速道路に設置される剛性防護柵についても「壁高欄」という名称が一般呼称として定着しています。

防護柵の高さは全国共通ですか?

高欄(高欄兼用車両防護柵)は路面から1,100mmで全国共通です。

橋梁用車両防護柵には地域による違いが見受けられますが、一般的には路面から1,000㎜が多く用いられます。

例外的に、積雪地で路面から1,200mmや温暖な地方で路面から900mmが使用されることがあります。

縦桟型と横桟型の使い分けは?

学童の通学路や幼児の多い市街地は縦桟型が使用されます。

縦桟型では、幼児が「すり抜け」できないように部材間隔を15cm以下にしています。

一方、横桟型は部材間隔が広いため見通しが良く、交差点や郊外などでよく使用されます。

また、横桟型のほうが縦桟型よりもコストが低くなります。

角型と丸型の使い分けは?

機能による使い分けはありません。

全国的には丸型の採用が圧倒的に多く、当社では9割以上を占めています。

丸型は角型に比べ軽量なため施工性が良く安価になります。

また角型が採用される場合でも一般的には「支柱埋込み式」でなく「ベースプレート式」が採用されます。

角型の支柱埋込み式はどのような定着となっているか?

橋梁用車両用防護柵(高欄兼用車両防護柵)では、埋込鋼管の中に支柱を設置しコンクリートが充填されています。

車両衝突時には鋼管の直径でコンクリートに抵抗し支持力を発揮する構造となっており、鋼管の周りには地覆補強鉄筋が配置されています。

埋込鋼管には市販の鋼製底付管(φ225)が、多く使用されています。

一方、SP種高欄は鋼管を必要とせず、地覆に直接埋め込まれています。

ブロックアウト型とはどのような構造ですか?

防護柵の柵面が支柱の最前面よりも車道側に突出している構造となります。

支柱の最前面から横梁の最前面までの突出寸法が種別に応じたブロックアウト量として規定されています。

ブロックアウト型は非ブロックアウト型と比較した場合、車両の転倒防止性能に優れ、衝突車両が横梁に沿い軌道修正し離脱する効果が高いことが確認されています。

ブロックアウト型は橋梁用車両防護柵と高欄兼用車両防護柵に適用されますが、SP種高欄には適用されません。

デザインパネルを設置する場合に考慮すべきことはありますか?

SP種の高欄に取り付ける場合は、パネルとの隙間が15cm以下となるよう考慮してください。

高欄兼用車両防護柵に取り付ける場合は、縦桟との間隔だけでなく、車両衝突時の車両誘導と

変形性能を妨げないことへの配慮が必要です。

具体的には「横梁前面への取付は不可」「パネル前面は支柱前面より突出させない」等が挙げられます。

また、裏側も表側と同様のデザインが必要か検討をお勧めします。

裏側から見えない場合はコストかかるため、デザインは不要と考えられます。

デザイン高欄は自由なデザインが可能ですか?

SP種は応力計算にて設計できるため自由度の高いデザインが可能です。

一方、橋梁用車両用防護柵(高欄兼用車両防護柵)は設計諸言と実験結果の制約を受けるため支柱の変形部と横梁は既製品のままデザインを加えます。

割付

橋梁には必ず 橋梁用車両防護柵,高欄兼用車両防護柵,高欄 が設置されますか?

必ずしも設置ではありません。

橋梁の規模や橋外との落差により必要性が判断され、ガードレールやP種の横断防止柵が設置されている場合もあります。

また、沈下橋のように防護柵を設置しない橋梁もあります。

歩道には 高欄兼用車両防護柵 を設置するべきか?

車両の逸脱を防ぐ場合の原則は、歩車道境界に車両用防護柵の設置することです。

幅員不足により歩車道境界部に車両用防護柵を設置できない場合は、歩道部に高欄兼用車両防護柵を設置いたします。

歩車道境界部への設置を検討する場合は、歩道側を手摺とした歩車道境界専用の製品がありますのでお勧めします。

また橋梁補修工事などでSP種から高欄兼用車両防護柵への更新を計画する場合、車両衝突時に床版張出部の強度不足が懸念されるため「床版に与える影響」の照査を行ってください。

上部工と下部工の高欄は連続させるべきですか?

防護柵は連続性により衝突車両を誘導するため、伸縮継手を用いた連続をお勧めします。

連続させずに「縁切り」とした場合、支柱本数の増加に伴いコスト増となりますが「地震時には全方向の移動が可能なため破損が低減される」「ウイング長変更の場合に橋梁部の割付は影響を受けない」などのメリットがあります。

ただし、桁の遊間が15cm以上となる場合には同寸法の遊間を設定することはできません。

支柱の割付には「決まりごと」はありますか?

橋梁用車両用防護柵(高欄兼用車両防護柵)について、端部の支柱間隔は中間部の1/2以下とします。

したがって、一般的に使用されるA,B,C種の端部支柱間隔は1m以下です。

SP種については適用外となります。

割付時に注意することは何ですか?

伸縮装置,目地,Vカット,排水パイプなどは、支柱中心から30cm以上の距離を確保してください。

車両衝突時にアンカープレートから斜め45度上方にコンクリートの「押し抜きせん断面」が広がりますので、支柱中心から30cm以上離すことで定着部への影響がありません。

端部は何cmまで張り出せるか?

橋梁用車両用防護柵(高欄兼用車両防護柵)は中間部と同等以上の強度を確保するため支柱間隔の1/4までとなります。

したがって、一般的に使用されるA,B,C種(支柱間隔2m)の張出しは50cmまでとしています。

これ以上の寸法となる場合は補強を行います。

SP種については100cmまでとしています。

前後の防護柵や親柱との隙間は何cmが妥当か?

規定はありません。

10cmまでに設定しておくのが一般的です。

縦桟型の部材間隔が15cm以下に設定されていることに準じますが、桁の伸縮や施工誤差を考慮し最大値の15cmよりも小さい値が一般的です。

親柱の設置位置や強度に決まりはあるか?

設置位置と強度に特定の規定はありません。

設置位置には「ウイング端部」と「パラペット部」の2つの選択肢があります。

ウイング端に設置する場合は、「防護柵の連続性を確保できる」「親柱の前面と側面を見せることができる」

「斜角や伸縮装置に干渉しない」などのメリットがあります。

パラペット部に設置する場合は、ウイング長に影響されないため位置を揃えることが可能となります。

どちらの場合でも、親柱前面は防護柵より車道側に突出しないようにし、防護柵との隙間が大きくならないように注意する必要があります。

図面に表記される数量について

メーカー品(二次製品)の高欄はメーター数にて積算されるため、メーター数とエキストラの数量表記が必要となります。

「合計重量」や「メーター当たり重量」も記載されますが、重量は参考程度です。

橋梁設計時に想定した重量に収まるかの確認や、施工時の参考として利用されています。

施工

設置時にボルトのトルク管理は必要か?

数値による管理は必要ありません。

摩擦接合ではないため、全てのネジ山が掛かりグラつきが無ければ性能を発揮することが可能です。

車両走行による振動で緩みが生じないよう十分な締め付けをお願いします。

目安はスプリングワッシャーが潰れるまでとなります。

支柱のベースプレート部にシーリングは必要ですか?

かならずしも必要ではありません。

ベースプレート部のシーリングは浸水対策ではなく、美観向上が主となります。

「溶融亜鉛めっき」の表面に白い粉状のものが発生していますが不良品ですか?

白い粉状のものが「白錆」の場合は不良品ではありません。

白錆は防錆効果には影響が無いため不良品でないことがJIS規格に記載されています。

白錆の原因は何ですか?

「溶融亜鉛めっき」の表面が安定していない期間に、水分に接触し化学変化が促進されたことが原因となります。

例として屋外でのシート保管が挙げられます。シートにより地面の水分が湿気として籠り、濡れたシートが製品に貼り付くことで白錆が発生しやすくなります。

また表面の酸化被膜が安定していない期間に、融雪剤などの塩分を含んだ水分に触れ、急激に変化が進み白錆が発生することがあります。

白錆が発生した場合も、一般的な設置環境では時間の経過と共に消失し他の箇所と区別がつかなくなります。

事故補修

写真からメーカーを特定することはできますか?

弊社製品は写真から判断可能です、他社製の場合も分かる範囲で返答さしあげます。

主に支柱の形状から判断いたしますので、支柱側面の形状が分かる画像を準備ください。

事故補修の部材供給に期限は定められていますか?

期限は定められておりません。

支柱が鋼製の場合は、形状を確認できれば納入メーカーで対応可能となります。

支柱が鋳物の場合は、型の存否が供給に影響しますので、旧型の場合は供給の可否をメーカーに確認してみることをおすすめいたします。

他社製品の補修部材も供給可能ですか?

他社製品の供給には対応しておりません。

破損部を交換する場合、端部から交換範囲まで取外しが必要ですか?

交換部のみを取り外して交換が可能です。