グレーチングの耐荷重とは

グレーチングの耐荷重とは、グレーチングの強度を示す指標です。グレーチングが耐えられる荷重によって、基本的に5種類(T-2・T-6・T-14・T-20・T-25)に分類されます。

弊社が国内で初めて開発した圧接式グレーチングにおいて、各荷重の諸元は道路橋示方書を参考にしており、区分は下記の表にて示す通りです。

グレーチング耐荷重のT-25とT-20の使い分けについて

T-25とT-20の使い分けについては、以下のように大型車両の走行頻度を考慮して行うことが適切と考えています。

・T-25 大型車両の走行頻度が高い道路に適用

・T-20 大型車両の走行頻度が低い道路に適用

グレーチングの耐荷重を決める要素

後輪一輪荷重

輪荷重は車両の前輪片側に10%、後輪片側に40%の割合で荷重がかかるとされ、荷重区分ごとの後輪一輪荷重は上記表で示す通りになります。

タイヤ接地面積

グレーチングに荷重がかかるタイヤの接地面積は上記表で示す通りになります。

支間距離

強度計算を行うためのスパンです。

溝幅または桝穴の内々寸法で計算します。

ベアリングバーの断面係数・ピッチ

ベアリングバーの断面係数

力を加えられた時の、ベアリングバー(グレーチング主部材)の壊れにくさを示す値です。

ベアリングバーの種類によって値が変わります。

ベアリングバーのピッチ

ベアリングバー(グレーチング主部材)の間隔です。

衝撃係数

衝撃の発生要因は以下の様にいくつかあります。

・路面の凹凸

・車両の加・減速

・前後車両との協同作用…車両が連続して通過することによって生じる作用で、音波の共震と同様の現象

そして、側溝・横断溝の場合一般的にそれぞれ以下のような使用状況が予測されるため、衝撃係数に関する設計条件を分けています。

①側溝の場合

・頻繁に車両が通行するとは考え難い

・通行する場合も車両の通過速度が遅い

従って、衝撃の発生する可能性が低いため、衝撃係数i=0を用いて設計を行っています。

②横断溝の場合

・頻繁に車両が通行する

・車両の通過速度が速い

従って、衝撃の発生する可能性が高いため、は衝撃係数i=0.4を用いて設計を行っています。

*道路橋示方書を参考にしております。

許容応力

グレーチングの主部材が荷重により破損・永久的な変形を起こさないために許容できる応力の値です。

ベアリングバー(グレーチング主部材)1本にかかる曲げ応力が材料の許容応力内であれば良いとされています。

グレーチングの許容応力について法的に明文化されたものはなく、当社では、

・旧国鉄の基準

・当社、過去の実績と種々の実験結果

等より、上記許容応力で実用上差しつかえない事を確認のうえ、定めております。

また、許容応力18kN/cm2から3%までの超過についても、上記理由同様に問題ない事を確認しております。

・スチールグレーチング:約18kN/cm2

・長スパングレーチング(IO):約16kN/cm2

以上を採用しています。

グレーチングの強度計算

グレーチングの強度計算では、上記で述べた耐荷重を決める要素を用い荷重区分を決定した後、次の計算方法で強度計算を行います。

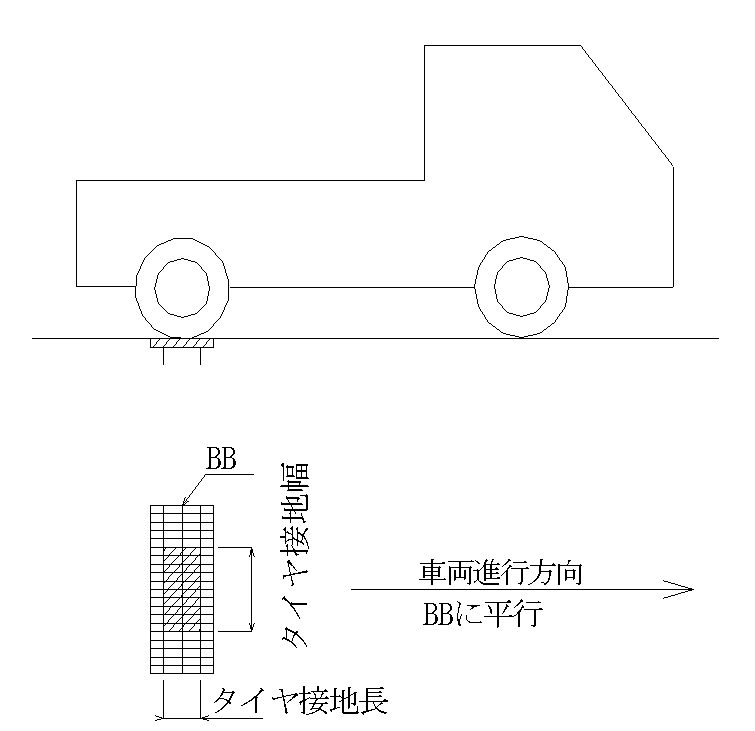

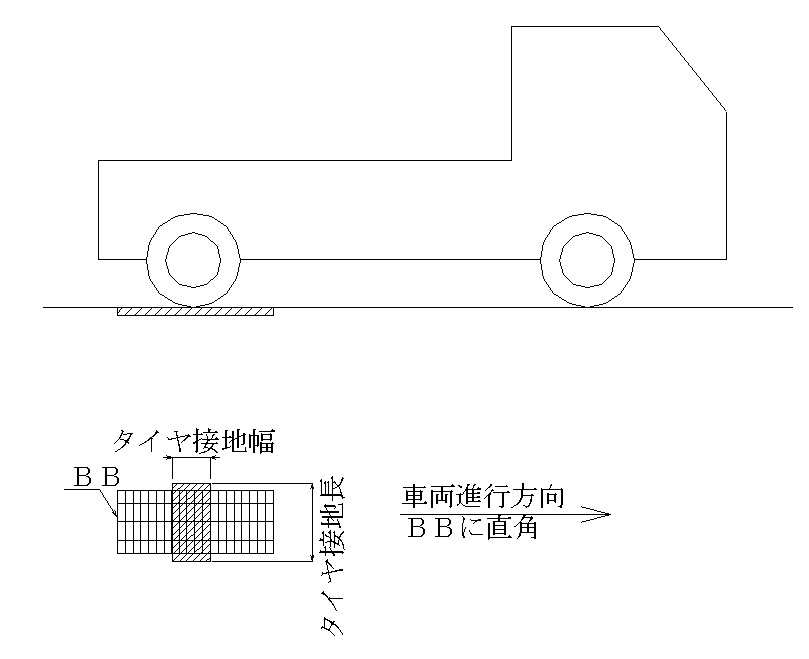

横断荷重と縦断荷重の設定

グレーチングの強度計算は、グレーチングを通過する車両の方向によって強度の計算方法が異なります。

車両がベアリングバーの向きと平行に進行する場合は横断荷重にて強度を計算します。

車両がベアリングバーの向きと直角に進行する場合は縦断荷重にて強度を計算します。

特殊な耐荷重

T-8荷重について

T-8荷重は建築・設備用(敷地内)仕様マンホールカバーでの荷重区分に使われるケースがある荷重条件で、 破壊荷重80kN以上を設計条件としてマンホールカバーメーカーはマンホール強度を設定しています。

破壊荷重を設計諸元としないスチールグレーチングとは荷重条件設定の仕方が異なりますのでご注意ください。

「後輪一輪荷重」と「タイヤ設置面積」などを ご連絡いただければ、グレーチング部材設定及び設計を進めることが可能です。

フォークリフト荷重について

フォークリフト荷重は車両荷重の様に規定されておりませんので、都度、設計条件を頂き、強度確認を行っております。

尚、高重量のフォークリフトがグレーチング上で旋回する場合、ベアリングバーの横倒れが懸念されます。

その場合は、グレーチング上面に縞鋼板を溶接するなどで、保護して頂く事を推奨しております。

雪荷重について

道路橋示方書に、以下の通り記載されています。

わが国において雪荷重を考慮する必要がある場合は、通常次の2通りであり、その荷重は下記の通りである。

①十分圧縮された雪の上を自由に車両が通行する場合雪荷重SW=1kN/m2・・・圧縮された雪で15cm厚を考慮

②積雪が多くて自動車交通が不能となり、雪だけが荷重としてかかる場合雪荷重SW=P・Zs

・SW:雪荷重(kN/m2)

・P :雪の平均単位重量 → 地方や季節などにより異なるが、多雪地域においては一般(kN/m3)に3.5kN/m3を見込めばよい。

・Zs :設計積雪深(m) → 通常は架設地点における再現期間10年に相当する年間最大積雪深を考慮すればよい。

上記のように雪荷重は、

・GRを設置する地点の積雪状態

・積雪時の車両通行状態

等を考慮して定める必要がありますので、強度照査に使用する荷重についてはお客様の指示に従っております。

グレーチングに縞鋼板を取り付けた場合の強度計算について

縞鋼板は考慮せずに通常のグレーチング同様の計算を行います。

.jpg)